Case Study: Pin-up-Kultur

Text und Recherche: Gwendolyn Fässler

Die Sammlung des Fotomuseum Winterthur beherbergt verschiedene Werke, die auf visueller, materieller, thematischer oder konzeptueller Ebene an die Pin-up-Kultur anknüpfen. Dazu gehören Lorna Simpsons Serie Summer ’57/Summer ’09 (Group 6) und Frida Orupabos Weather Girl, aber auch Zoe Leonards The 1998 Bearded Lady Calendar, Starring Jennifer Miller. Diese Case Study fokussiert sich auf die Pin-up-Kultur als verbindenden Nährboden und gemeinsamen Referenzraum dieser Sammlungswerke und nimmt damit einhergehende Bildkonventionen und Blickregime kritisch unter die Lupe. Dabei liegt der Fokus im Besonderen auf der Darstellung von Schwarzen weiblichen Körpern, weshalb Simpson und Orupabo im Zentrum dieser Case Study liegen.

Sie fragt danach, weshalb und inwiefern das Pin-up als künstlerische Strategie und ästhetische Praxis eingesetzt wird, um Sichtbarkeit für Körper zu schaffen, die vom weissen Mainstream seit jeher marginalisiert, stigmatisiert oder rassifiziert werden: Welche visuellen Verweise, materiellen Marker, thematischen Topoi sowie konzeptuellen Kodierungen aus der Pin-up-Kultur lassen sich nachzeichnen? Wozu kommen sie zum Einsatz? Und inwieweit können über eine Auseinandersetzung mit der Pin-up-Kultur als Berührungspunkt grundlegend verschiedener fotografischer Arbeiten die Türen zu übergreifenden Themenkomplexen wie Repräsentation und Sichtbarkeit geöffnet werden, die das Fotomuseum Winterthur bei seiner Sammlungsarbeit und seinem Ausstellungsprogramm langfristig beschäftigen?

Das weisse Pin-up: Körper, Kontrolle, Konsum

Als Bilder in Form von Illustrationen, Malereien oder Fotografien, beschreiben Pin-ups Darstellungen konventionell attraktiver Frauen – das heisst jung, schlank, normschön und weiss –, die in verschiedenen Graden der Entkleidung spielerisch bis erotisch posieren. Die Ursprünge des Bildgenres lassen sich besonders im Kontext des Viktorianischen Burlesque in das ausgehende 19. und frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen, wo prototypische Pin-up-Formen strategisch zum Einsatz kamen. Hier nutzen Burlesque Darsteller_innen und Schauspieler_innen Cartes de Visite (kleinformatige Fotografien, die auf Karton fixiert wurden) gezielt als Promotionsmaterial, um sich selbst und ihre Vorführungen zu bewerben. Vorformen von Pin-up-Darstellungen waren Teil eines neuartigen Arbeitsbereichs, worin Akteur_innen weitreichende finanzielle und körperliche Autonomie erlebten, die von der Präsentation bis zur Konsumation ihrer öffentlichen Körper reichte.[1] Vor dem Hintergrund der Viktorianischen Burlesque-Szene können diese Strategien deswegen als zweckmässige Bausteine frühfeministischer Strategien klassifiziert werden, wobei sie eine neue Form weiblicher Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit beschreiben, die weitgehend selbstbestimmt war. Lydia Thompson, die erste ‹Königin des Burlesque› und ihre ‹British Blondes› Theatertruppe sind der Inbegriff dieser Entwicklungen. Unzählige ihrer (Pin-up-)Fotografien verbleiben heute etwa in der Picture Collection der New York Public Library.

In Anlehnung an Naomi Rosenblum kann argumentiert werden, dass somit auch die fotografischen Ursprünge von Pin-up-Darstellungen gewissermassen die frühe Aneignung und Funktionalisierung der Fotografie durch weibliche Akteur_innen spiegelt und auf beruflicher als auch auf künstlerischer Ebene erweitert.[2]

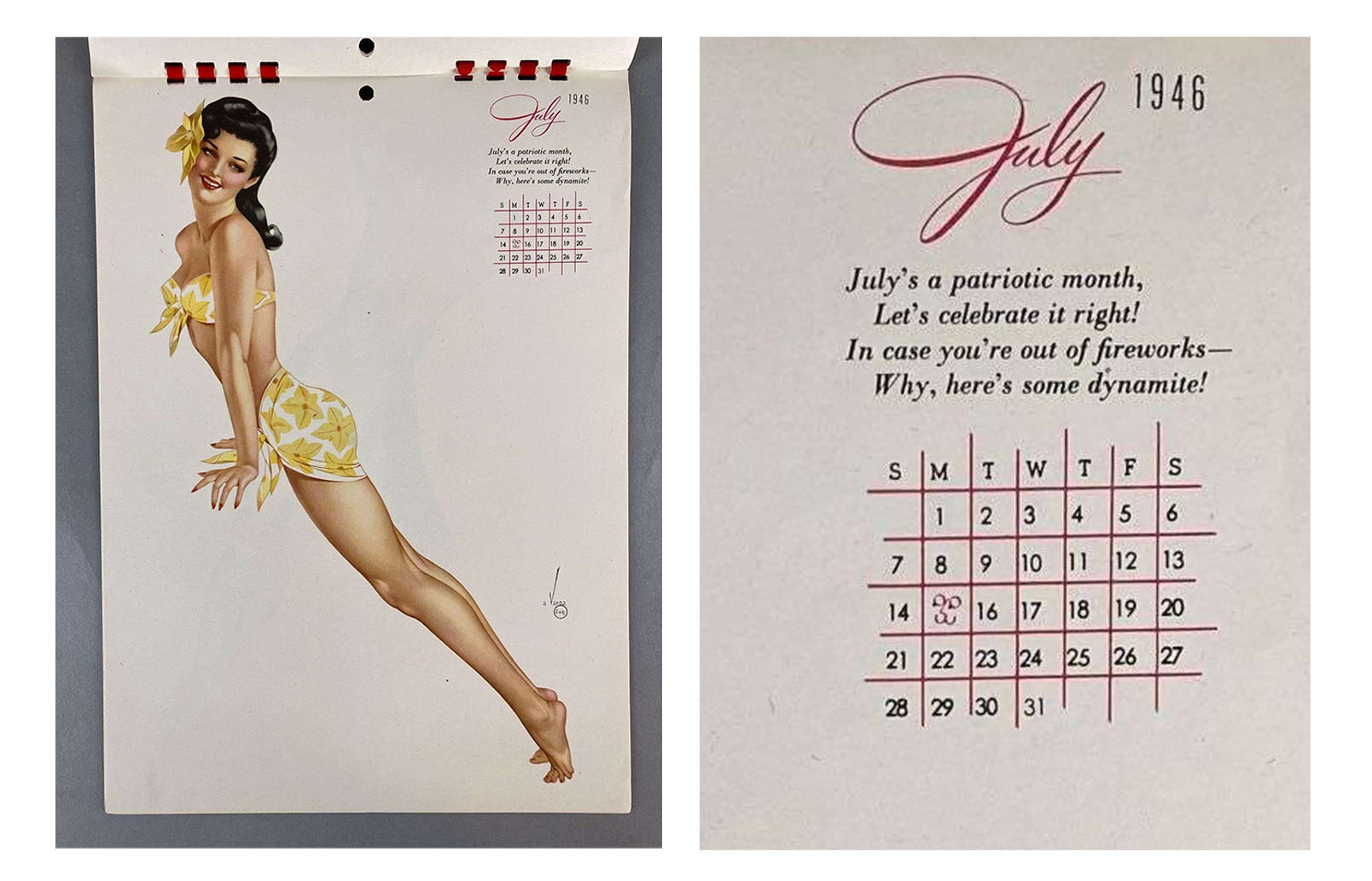

Nichtsdestotrotz haben speziell der Zweite Weltkrieg und die damit verbundene US-amerikanische Pin-up-Szene das heutige Verständnis des Genres nachhaltig geprägt, weshalb Pin-up-Darstellungen häufig als spezifisch US-amerikanisches Bildphänomen klassifiziert werden. Dies zeigt sich nicht nur in der seither prävalenten Bildsprache des Genres und den darin fussenden Blickregimen, sondern auch in den strategischen Zirkulationsmechanismen und Anwendungsbereichen, die der Bildgattung ihren Namen gaben (engl. to pin something up = etwas aufhängen). So wurden Pin-up-Darstellungen während des Zweiten Weltkrieges gezielt für ein hauptsächlich weisses cis-männliches Publikum produziert: Sie zeigen Frauen zumeist als isolierte Figuren, um ihr physisches Erscheinungsbild als zentralen Fokus für den männlichen Blick darzubieten. Die Darstellungen sind als visuelle Pendants für die Wünsche, Hoffnungen und Fantasien ihres männlichen Publikums zu verstehen. Kurze Begleittexte oder Gedichte, die auf die damalige Populär- und Politikkultur der USA Bezug nahmen, verdeutlichen diese Blickdynamiken, wie etwa das Kalenderbild von Juli 1946 zeigt: «July’s a patriotic month, Let’s celebrate it right! In case you’re out of fireworks – Why, here’s some dynamite!»[3]

Das weibliche Individuum weicht der kollektiven erotisch bis patriotisch kodierten Botschaft und wird reduziert auf einen für den männlichen Blick verfügbaren dekorativen Gegenstand. Die Frauen posieren als verführerisch blickende Rückenfiguren, als reizvolle Femmes fatales in kokett bis bizarr überzeichneten Körperposen oder werden in bewusst zweideutig lesbare Situationen gezwängt. In dieser Weise haben Pin-up-Darstellungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Einfangen des männlichen Blicks (Male Gaze) entlang einer feinen Gratwanderung zwischen schamloser Verführung und subtiler Schamhaftigkeit verortet. Diese ambivalente Inszenierung rahmte die (Bild)Konsumation des hyperfemininen Pin-up-Ideals.

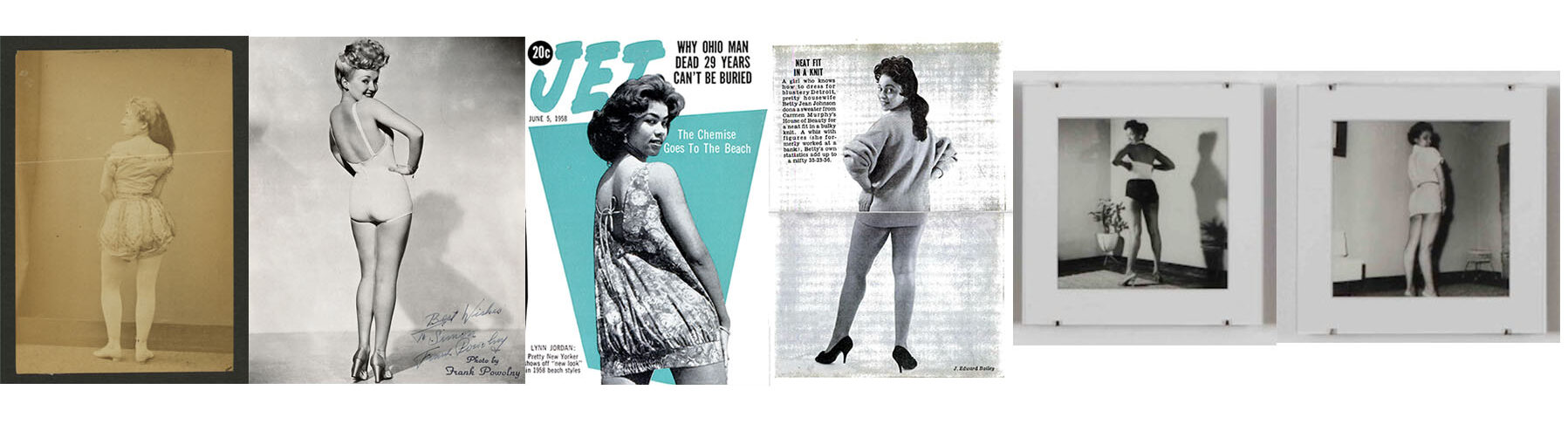

Die Darstellungen zirkulierten als herauslösbares – und vor allem tragbares – Bildmaterial in Magazinen, in Form von Kalendern oder als Spiel- und Sammelkarten. Sie fungierten einerseits als gesellschaftliche Moralverstärker und andererseits als politisches Propagandamittel – insbesondere für US-amerikanische Soldaten. Ferner festigten sie gesellschaftliche und zugleich politisch motivierte Geschlechterrollen, indem sie US-amerikanische Frauen erstens als zu begehrende (öffentliche) Objekte und zweitens als zu beschützende (private) Subjekte inszenierten: «Pin-ups reassured the soldiers of their virility and heterosexuality, without exacerbating their anxieties, while giving them a virtual focus for erotic fixation.»[4] Kurz zusammengefasst hielten während des Zweiten Weltkrieges sexualisierte Darstellungen von Frauen Einzug in den populären Mainstream. Weibliche Sexualität zirkulierte plötzlich als salonfähige Massenware – und zwar über die Inszenierung fast ausnahmslos weisser Frauen. Als Paradebeispiel hierfür kann nebst den Illustrationen von Alberto Vargas und George Petty – die populärsten Inhalte des Männermagazin Esquire – die ikonische Pin-up-Fotografie der Schauspielerin Betty Grable aus dem Jahr 1943 aufgeführt werden. Diese Fotografie, die von Frank Powolny geschossen wurde, besass schätzungsweise jeder fünfte US-amerikanische Soldat.[5] Doch auch zahlreiche cis-Frauen fanden Gefallen an Pin-up-Bildern. Grables Rückenpose mit Blick in die Kamera und den in die Taille gestützten Armen gilt als Mustervorlage für unzählige weitere Pin-up-Fotografien.

So zelebrierten Pin-up-Darstellungen sowohl auf ihrer Produktions- wie auch Rezeptionsebene nicht nur heteronormative, sondern dezidiert weisse und eurozentrische Vorstellungen von Weiblichkeit, Sexualität und Schönheit. Sie verankerten eine spezifische Form weisser Weiblichkeit in der Gesellschaft, die auf kontrollierte Weise zwei gegensätzliche Enden eines Spektrums, die ‹Femme Fatale› und das ‹unschuldige Mädchen von nebenan›, miteinander vereinte. Die Historikerin Joanne Meyerowitz fasst zusammen: «They helped define certain bodily images as clean, healthy and wholesole […] and left others as dirty, taboo, and grotesque.»[6]

Gegenblick und Gegenbild: Das Schwarze Pin-up nach 1945

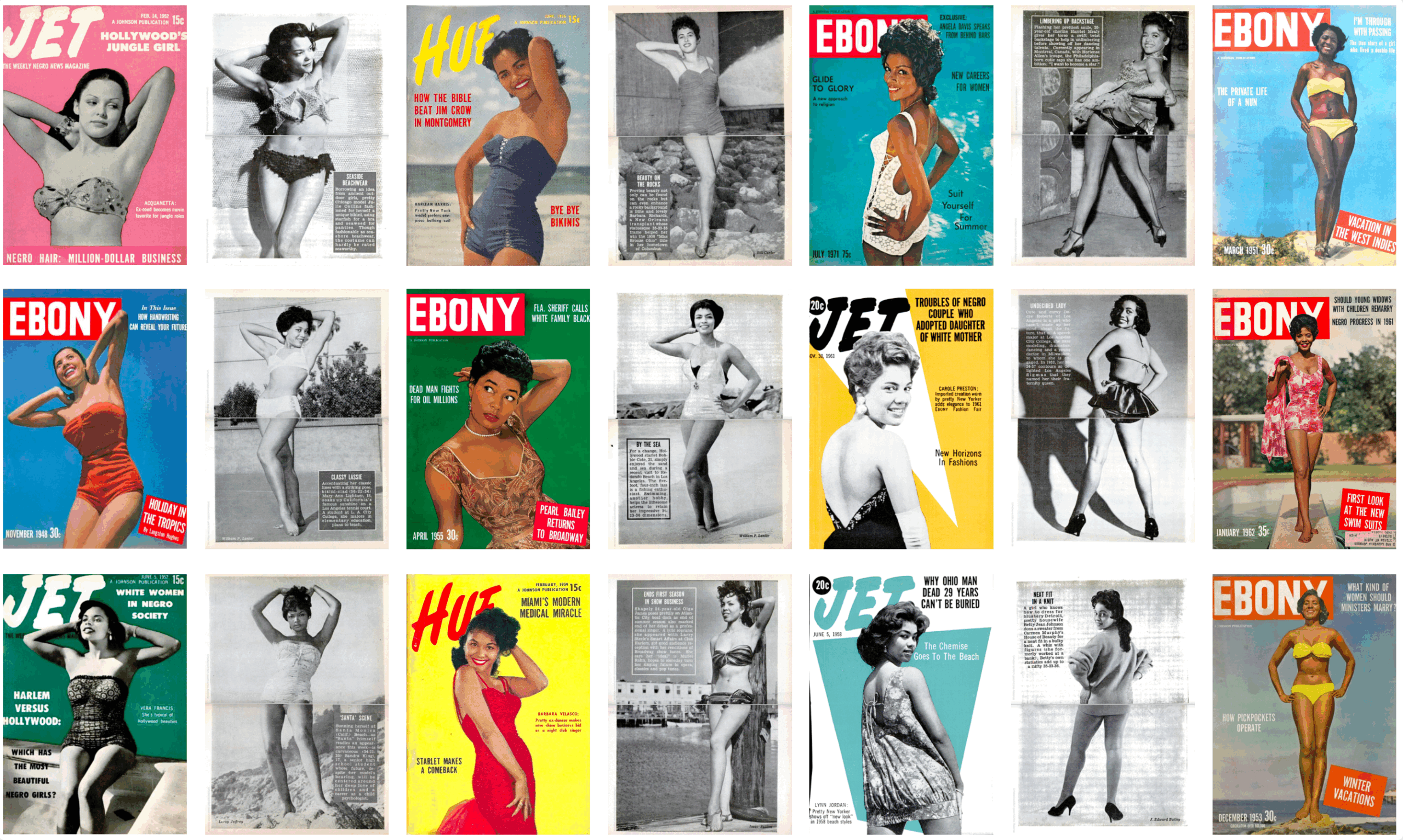

Als das weisse Pin-up nach Kriegsende – genauso wie ihr reales Pendant – in die private, häusliche Sphäre zurückgedrängt wurde, trat plötzlich das Schwarze Pin-up in den Mittelpunkt des Interesses der aufblühenden afroamerikanischen Medienlandschaft. Hauptverantwortlich hierfür war mitunter John H. Johnson und sein 1942 gegründeter Verlag, die Johnson Publishing Company, die ab den 1940er Jahren Magazine wie Negro Digest (1942–1951), Ebony (1945–), Jet (1951–2014), Tan (1952–1971) oder Hue (1953–1959) für die afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten herausgab. Die Magazine suchten sowohl über Text- wie auch Bildberichterstattungen ein positives und somit inspirierendes (Vor)Bild afroamerikanischen Lebens zu präsentieren; es aktiv in der Gegenwart zu formen und es nachhaltig für die Zukunft zu verankern. Dezidiertes Ziel war es, ein wirkungsvolles Gegenbild zu den vorherrschend degradierenden und fremdbestimmten Darstellungen Schwarzer Personen und Communities in den USA zu schaffen. Johnson fasst sein Vorhaben in seiner Autobiografie mit folgenden Worten zusammen: «We believed in 1945 that Black Americans needed positive images to fulfull their potential. […] that you have to change images before you can change acts and institutions. […] Words and pictures, Black words and pictures, and a holistic presentation of the Black image, showing professionals and entertainers, athletes and doctors and preachers and women and men and children, everybody.»[7]

Vor diesem Hintergrund zierten unzählige schöne und glamouröse Darstellungen Schwarzer Personen die Titelblätter und Innenseiten der Magazine. Besonders Abbildungen von Schwarzen Frauen fiel zu diesen Zwecken die Rolle als vielversprechende, positive Projektionsfläche zu. Dies hat die Soziologin Maxine Leeds Craig in ihrer Analyse von Bildern afroamerikanischer Schönheitswettbewerbe und damit zusammenhängender Entwicklungen in den Schönheitspraktiken und -normen von Schwarzen Frauen (wie zum Beispiel natürliches Haarstyling) aufgezeigt. Laut Craig waren solche Bilder ein wirkungsvoller Teilbestand der Neuartikulation eines positiven Schwarzen Selbstverständnisses im Zuge der Bürger_innenrechtsbewegung und des Black Power Movements, das entschieden auch in afroamerikanischen Printmedien mitdiskutiert und mitausgetragen wurde. Sie schreibt: «[…] the black woman was […] represented as the irreproachable symbol of successful assimilation, the beautiful face of defiant revolution, or the contemporary descendant of lost African empires.»[8]

Diese Darstellungen überschrieben mitunter die rassistischen und sexistischen Stereotypisierungen Schwarzer Frauen in der visuellen Kultur des weissen Mainstreams als ‹Mammy›, ‹Sapphire› oder ‹Jezebel›. Es sind negative Stereotypen, die seit jeher die Sichtbarkeit Schwarzer Weiblichkeit, Sexualität und Schönheit auf einem Spektrum von Unsichtbarkeit bis Hypervisibilität bestimmen und darüber Schwarze Frauen dezidiert aus der dominanten visuellen Kultur und ihren Normvorstellungen ausgrenzen: «Countless reproduction of derogatory images of blacks in the form of cartoon drawings, figurines, or burlesqued portrayals by white actors in blackface established and reinforced the widespread association of dark skin, kinky hair, and African facial features with ugliness, comedy, sin, or danger.»[9]

Die Ebony-Leserin Morgan Holmes beschrieb ihr Bewusstsein für diese Dynamiken im August 1950 mit folgenden Worten:

How about the picture of a BLACK beauty on the cover of your EBONY? So many N*****s have inferiority complexes and frustrations because they cannot approach the accepted standard of beauty (white). It would be a noble service if you took it upon yourself to give out with a bit of pro-black propaganda, for we have had so much anti-black propaganda that it’s a great wonder that we all aren’t mentally defeated![10]

Die systemische Verankerung negativer Bild- und Blickkonventionen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung Schwarzer Frauen war und ist zutiefst von kolonialem Gedankengut durchzogen. Bis heute informiert es unsere Wahrnehmung, unseren weissen Blick – sei es in unserem realen Alltag, in Printmedien, im Fernsehen und Kino oder in künstlerischen Kontexten. Die Fotografie mit ihrer schädlichen Mediengeschichte als (Kolonial)Instrument pseudo-wissenschaftlicher und ästhetischer Rassifizierung stellt dabei einen Präzedenzfall in der Aufrechterhaltung visueller Machtgefälle dar. So erachteten zum Beispiel analoge Filmrollen nicht-weisse Körper bis in die 1960er Jahre noch als ‹technisches Problem›.[11] (Un)bewusst zwängen wir Schwarze Frauen immer wieder in die Rolle der unsichtbaren, entsexualisierten Haussklavin (Mammy), der wütenden, aggressiven Frau (Sapphire) oder der hypersexualisierten, jederzeit körperlich verfügbaren und unersättlichen Verführerin (Jezebel) – ein Missstand, den Schwarze Akteur_innen unermüdlich seit dem Einsatz der Fotografie als pseudowissenschaftlichem Instrument zur Beweisführung von Rassentheorien zu dekonstruieren suchen. Sei es auf der Ebene des Blicks, wie es bell hooks in ihrem Konzept des ‹Oppositional Gaze› beschreibt – einem widerständigen Gegenblick, der hegemoniale Repräsentationen nicht nur kritisch durchbricht, sondern auch neue Räume für Selbstdefinition und visuelle Selbstermächtigung (Agency) eröffnet.[12] Oder über die Schaffung einer neuen Sichtbarkeit im Sinne Nicholas Mirzoeffs ‹Countervisuality› – einer kollektiven, politischen Praxis des Sehens unterdrückter Personengruppen, die sich nicht nur auf das Schaffen neuer Bilder beschränkt, sondern sich sogleich der dominanten Sichtbarkeit widersetzt.[13] Vorherrschende Blickregime, die bestimmend kontrollieren, wer und was sichtbar sein darf und darüber andere Perspektiven systematisch ausblenden, werden herausgefordert. Diese Case Study erachtet Pin-up-Darstellungen Schwarzer Frauen und somit auch die daran anknüpfenden Sammlungswerke von Simpson und Orupabo als Ausdruck und Weiterführung des ‹Oppositional Gaze› im Sinne bell hooks sowie als visuelle Gegenpraxis im Sinne von Mirzoeffs ‹Countervisuality›. Kurzum: Diese Werke fordern dominante Blickregime bewusst heraus und öffnen neue Möglichkeitsräume für Repräsentation.

Lorna Simpson: eine mehrstimmige Gegenarchivproduktion

Die US-amerikanische Künstlerin Lorna Simpson beschäftigt sich in ihren Arbeiten vornehmlich mit Themen wie Identität, Race und Gender. Fragen nach Sichtbarkeit und Wahrnehmung Schwarzer Personen, speziell in sozialen, politischen und kulturellen Kontexten der US-amerikanischen Geschichte und Gegenwart, sind zentral für ihr Schaffen. Die Künstlerin befragt fotografische Repräsentationsmechanismen und fordert Blickbeziehungen heraus. Ebendies tut Simpson in der Arbeit Summer ’57/Summer ’09 (Group 6). Die Werkgruppe aus dem Jahr 2009 besteht aus zehn quadratischen Silbergelatine-Abzügen und beruht auf einem gefundenen Fotoalbum aus dem Jahr 1957, das die Künstlerin auf Ebay ersteigerte. Dieses Album war mit 250 Fotografien einer bis heute unbekannten Schwarzen Frau gefüllt, die zumeist allein – manchmal aber zusammen mit einem ebenfalls unbekannten Schwarzen Mann – für die Kamera posierte. Simpson löste diese Fotografien aus dem Album heraus und installierte sie in ihrem Studio. Inspiriert von der Gesamtwirkung dieses kleinen Bildbestandes – der namenlosen Frau, ihrer Kleidung, ihrem Styling, ihren Posen und der intimen Kulissen – entschied sich Simpson dafür, sich selbst in dieses Bildarchiv einzuschreiben.[14] Mithilfe ihrer Tochter, die als Fotografin zum Einsatz kam, imitierte Simpson Szenen aus dem gefundenen Album. Die Künstlerin stylte sich im Stil der 1950er Jahre und performte, gleich wie ihr anonymes Vorbild, wie ein Pin-up-Modell. Das Resultat sind 57 Selbstporträts der Künstlerin, ebenfalls Silbergelatine-Abzüge, die den ursprünglichen Bilderfund ergänzen.

Über die resultierenden 307 Fotografien, die den Werkkomplex Summer ’57/Summer ’09 (Group 6) ausmachen, reaktiviert Simpson die bedeutsame Tradition glamouröser (Selbst)Darstellungen Schwarzer Frauen im Pin-up-Stil in der Gegenwart. Die Arbeit Summer ’57/Summer ’09 (Group 6) kann in erster Linie als eine Form von Identitätskonstruktion verstanden werden, wobei Simpson nicht nur ihre eigene Identität, sondern auch diejenige der unbekannten Schwarzen Frau des Fotoalbums reflektiert. Sie tut dies, indem sie im performativen Prozess ihrer fotografischen Selbstdarstellung die äussere Erscheinung und Gesamtwirkung ihres namenlosen Vorbilds möglichst akkurat zu imitieren sucht. Simpson imaginiert, visualisiert und kontinuiert den Habitus des anonymen Fotomodells und bezieht sich hierfür auf die optischen Hinweise, die ihr die originären Abzüge aus den Album geben. Somit beschreibt die Arbeit in zweiter Linie eine Fortsetzung der selbstbestimmten Einschreibung Schwarzer Personen in ein wachsendes Gegenarchiv positiver Darstellungen von Schwarzer Weiblichkeit und Schönheit. Eine Strategie, die bewusst oder unbewusst bereits von der anonymen Schwarzen Frau des Fotoalbums verfolgt wurde. Basierend auf der Tatsache, dass in den 1950er Jahren Pin-up-Darstellungen dieser Art, das heisst mitunter auch von ‹Normalbürger_innen›, massenhaft in afroamerikanischen Printmedien wie denjenigen der Johnson Publishing Company zirkulierten, dängt sich die Vermutung auf, dass auch die unbekannte Dame mit ebensolchen positiven Darstellungen wohl bekannt war. Das Vorhandensein eines Ebony-Magazins in einer Fotografie aus Group 6 unterstreicht diese These.

What Will Have Been: Futurity im Kontext, in der Sammlung und in der Ausstellung

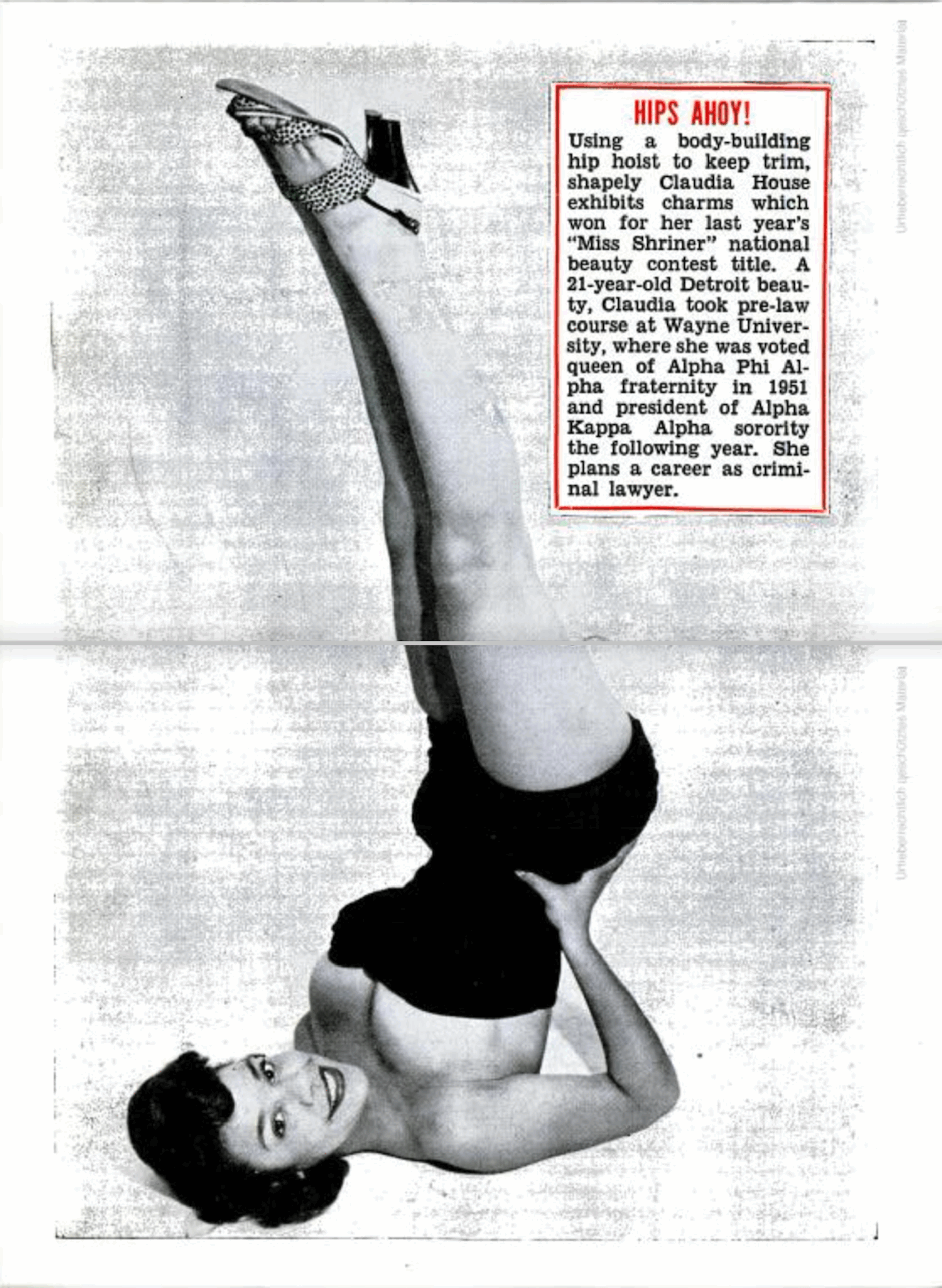

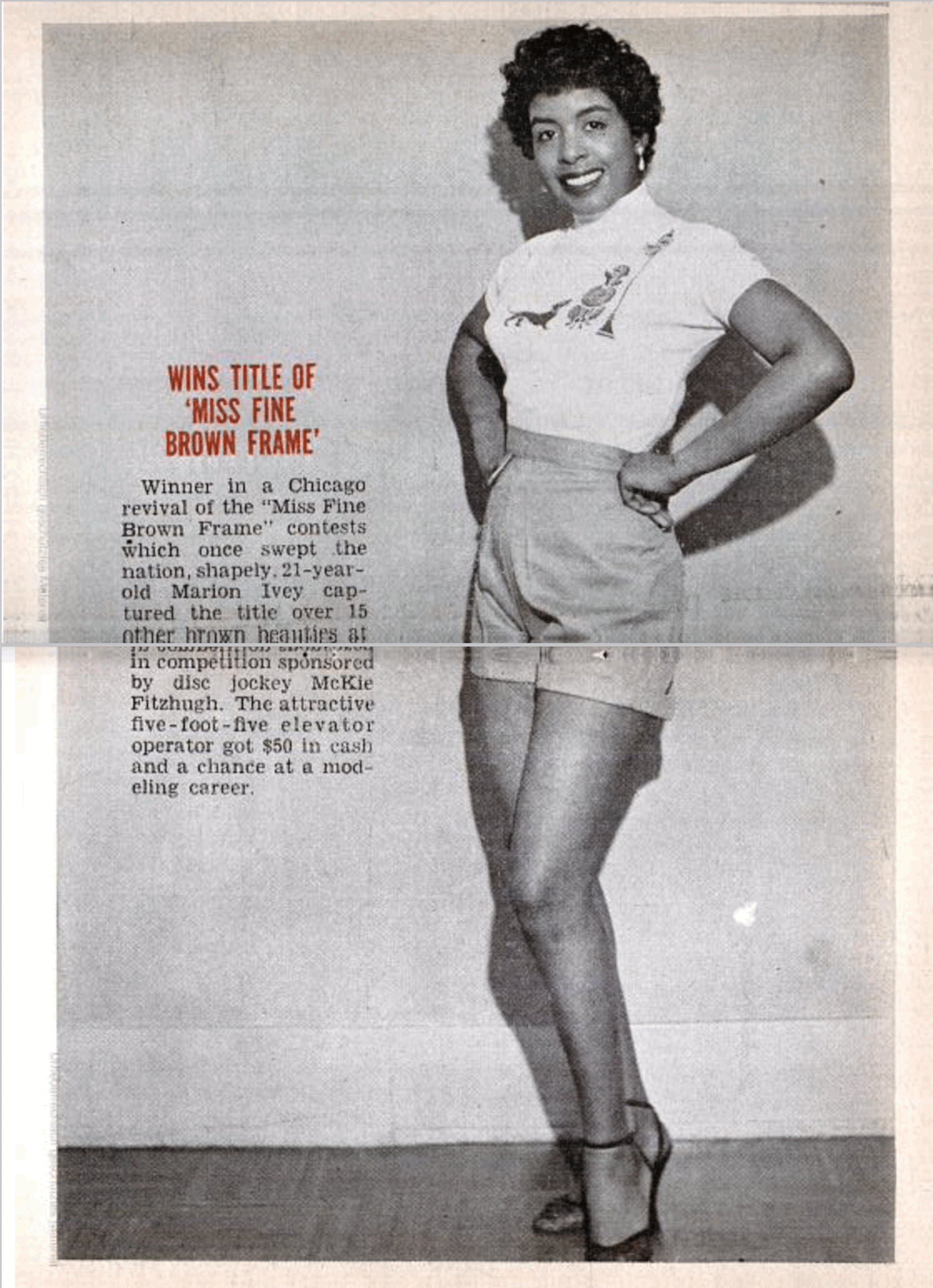

Seit den 1945er Jahren waren Pin-up-Darstellungen Schwarzer Frauen zu diskursiven Bildräumen avanciert, die intrinsisch mit den vorherrschenden sozialen, kulturellen und politischen Debatten und Bestrebungen Schwarzer Communities verknüpft waren. Besonders hervorzuheben sind nebst den populären Covern von Ebony auch die Pin-up-Fotografien aus Jet. Die beliebte Rubrik Beauty of the Week war ein intrinsischer Bestandteil der zweiwöchentlich erscheinenden Zeitschrift. Ihre Wirkung lässt sich bis in die 1990er Jahre nachverfolgen, wie ein Zeitungsbericht von 1994 belegt: «It’s not the lady on TV, it’s not Naomi Campbell, it’s not Beverly Johnson, it’s women of all different shades, sizes, shapes from around the country. They could be anyone you knew, it could be me.»[15] Die Leser_innen erhielten die ‹Schönheit der Woche› als Centrefold-Pin-up, das heisst als einfach herauszulösende Doppelseite in der Mitte der Zeitschrift. Die abgebildeten Personen wurden von kleinen Textauszügen begleitet, die ihre Namen und knappe Informationen zu Persönlichkeit, Interessen und Aspirationen preisgaben. Vor allem persönliche Erfolge der Frauen – akademisch, beruflich oder hobbymässig – wurden beleuchtet.

Jets Pin-up-Girls sprechen selbstbestimmt und selbstbewusst. Sie beanspruchen eine Form von Agency, die trotz der objektifizierenden Dynamik – die den Pin-up-Darstellungen inhärent eingeschrieben ist und in der Darstellung Schwarzer Körper zusätzlich verkompliziert wird – bestehen bleibt. Dieser Sachverhalt stellt einen entscheidenden Unterschied zu weissen Pin-up-Darstellungen dar, deren Begleittexte oftmals einen krasseren objektifizierenden Ton gegenüber den dargestellten Frauen aufweisen. Im Jahr 1994 konstatierte Joyce White, Direktorin der Young People’s Gild, die über verschiedene öffentliche Formate die Suche nach neuen Beauties of the Week finanzierte, folgendes: «They are not considered sex symbols so much as an African-American beauty, princess or queen.»[16]

Schliesslich beschreibt Simpsons Arbeit einen Drei-Schritt-Prozess der Einschreibung und Gegenarchivproduktion. Dieser Prozess – beginnend mit den (I) afroamerikanischen Printmedien ab 1945, über das (II) anonyme Fotoalbum aus 1957 bis zu (III) Simpsons fotografischer Performance von 2009 – lässt sich als kollaborative, visuelle sowie affektive Praxis der Selbstinszenierung verstehen, wie sie Tina Campt in Listening to Images beschreibt.[17] Campts Ansatz erlaubt es, diese Bilder als körperliche, historische und zukunftsgerichtete Praktiken zu lesen – als Formen visuellen Widerstands, die trotz (oder gerade wegen) ihrer scheinbaren Alltäglichkeit politische Relevanz entfalten. Pin-up-Archive Schwarzer Frauen – historisch und zeitgenössisch, öffentlich und privat, vernakulär und künstlerisch – praktizieren, was Campt als ‹Futurity› (what will have been) bezeichnet. Auf diese Weise wirkt ihr Entstehungsprozess, das Bildermachen, und die daraus resultierende Seherfahrung auf subtile Art und Weise dominanten visuellen Narrativen nachhaltig entgegen.

Simpson beansprucht und kommentiert über ihre Arbeit eine positive Form der Sichtbarkeit Schwarzer Weiblichkeit und Schönheit, die, obschon sie in einer substanziellen, langjährigen und vielschichtigen visuellen Tradition verankert ist, unzähligen Schwarzen Frauen bis heute aberkannt wird.

Frankfurt kontextualisiert: Pin-up-Geschichte im visuellen Dialog mit Simpson

Anlässlich der Präsentation von Simpsons Arbeit in der Ausstellung Der Sammlung zugeneigt – Konstellation 2 wurde historisches Bildmaterial ausgewählt, um die langjährige Wirkungsmacht des Schwarzen Pin-up und die darin fussende Serie Summer ’57/Summer ’09 (Group 6) zu kontextualisieren. Die ausgewählten Coverseiten aus Magazinen wie Ebony, Jet und Hue sowie die Beauty of the Week Centrefolds, deren repetitives Posenrepertoire dasjenige von Simpson spiegelt, bekräftigt die Allgegenwertigkeit der Bildsprache des Pin-up-Genre und kommentiert auf visueller Ebene die breite Tradition von Pin-up-Darstellungen Schwarzer Frauen.

Die vorliegende Case Study soll als hauseigener Appell verstanden werden, über selbstbestimme Gegenarchive medien- und repräsentationskritische Fragen zu erörtern, anstatt diese Fragen über eine Reproduktion negativer Bild- und Blickkonventionen zu diskutieren, wie dies etwa in der – nicht minder wertvollen – Case Study zu Jacob Holdt versucht wurde. Den Fokus auf Künstler_innen zu legen, die eigenmächtig über ihre Darstellung, Sichtbarkeit und Repräsentation bestimmen sowie Diskussionen dazu ermöglichen, ist für eine tatsächliche Transformation von musealen Institutionen sowie von gesellschaftlichen Blickregimen unabdingbar.

Die Case Study wird in Kürze um eine weitere Auseinandersetzung mit dem Werk Weather Girl von Frida Orubapo ergänzt. Für Anregungen und Feedback kontaktieren Sie bitte: gassert@fotomuseum.ch

[1] Maria Elena Buszek, Pin-up Grrrls. Feminism, Sexuality, Popular Culture, 2006, S. 29–33 und S. 60.

[2] Naomi Rosenblum, A World History of Photography, 1997, besonders S. 52, S. 320 und S. 263.

[3] Matthew Bullock Auction Gallery, 1946 Varga Full Pin-Up Girl Calendar: https://www.bullockauctioneers.com/auctions/29497/lot/160481-1946-varga-full-pin-up-girl-calendar, aufgerufen am 12.05.2025.

[4] Favre, Camille: «The Pin-up. American Eroticism and Patriotism During the Second World War», Arnée de terre Nr. 38 (2018), S. 182.

[5] https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/film-and-television-biographies/betty-grable (aufgerufen am 05.05.2025).

[6] Meyerowitz, Joanne: «Women, Cheesecake, and Borderline Material. Responses to Girlie Pictures in the Mid-Twentieth Century U.S.», Journal of Women’s History Vol. 8, Nr. 3 (Herbst 1996), S. 9–35, hier: S. 10.

[7] Johnson, John H.: Succeeding Against the Odds (with Lerone Bennett, Jr.), New York: Warner Books, 1989 S. 159.

[8] Craig, Maxine Leeds: Ain’t I a Beauty Queen? Black Women, Beauty, and the Politics of Race, New York: Oxford University Press 2002, S. 6.

[9] Craig 2002, S. 24.

[10] Holmes, Morgan, Ebony 1946 (August), S. 5.

[11] Vgl. Tanya Sheehan, «Color Matters. Rethinking Photography and Race”, in The Colors of Photography hrsg. von Bettina Gockel et al., Berlin/Boston: De Gruyter, S.55–72, bes. S. 55–56.

[12] Hooks, bell: Black Looks. Race and Representation, 1992.

[13] Mirzoeff, Nicholas: The Right to Look. A Counterhistory of Visualiy, 2011.

[14] Vgl. «Tuesday Evenings at the Modern – Lorna Simpson»: https://www.youtube.com/watch?v=eubmiu32-Kc, aufgerufen am 12.05.2025.

[15] Denise Watson, «Jet’s Beauties Are Positive Role Models», in: The Virginia-Pilot, Samstag, 29. Oktober 1994, https://scholar.lib.vt.edu/VA-news/VA-Pilot/issues/1994/vp941029/10290017.htm#:~:text=When%20it%20debuted%20Nov,the%20magazine%27s%20most%20popular%20features (aufgerufen am 14.05.2025).

[16] Ebda.

[17] Campt, Tina M: Listening to Images, 2017.