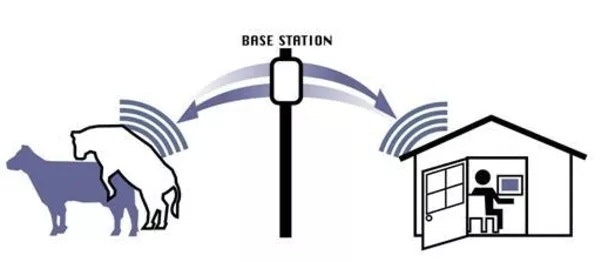

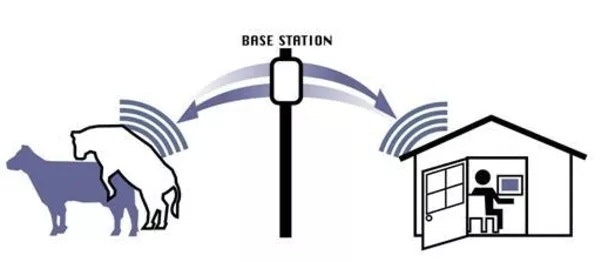

Zwei entscheidende technologische Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte haben ein Feld neuer Möglichkeiten geschaffen, in welchem Verbunde von Tieren und unbelebten Wesen zur Verrichtung neuer Arbeiten in den Dienst der Menschen gestellt werden können. Zum ersten ist das die Miniaturisierung von Kameras, Videoaufnahmegeräten und Funksystemen und zum anderen deren Energieeffizienz. GPS, GLS und Handy-Überwachung (was mit einem harmloseren Wort auch Telemetrie genannt wird, wenn es sich um nichtmenschliche Überwachungsobjekte handelt) sind Technologien, die besonders gut dafür geeignet scheinen, an Tiere gekoppelt zu werden. Ein Beispiel dafür ist das internationale Projekt

ICARUS, das ab Juli 2018 die Bewegungen mehrerer Zehntausend Insekten, Vögel, Fledermäuse und Fische von der Internationalen Raumstation (ISS) aus mit extrem leichten Funksendern verfolgen und aufzeichnen wird. Die so gewonnenen Daten werden in eine weltweite, frei zugängliche Datenbank für Tierbewegungen namens

Movebank eingespeist. „Wenn wir einmal alle Informationen über mobile Tiere gesammelt haben werden“, sagt Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie und Leiter der ICARUS-Mission in einem

Werbevideo, „wird sich unser Verständnis des Lebens auf der Erde vollständig wandeln.“ ICARUS wendet dabei jedoch lediglich ein Verfahren im weltweiten Massstab an, das im regionalen Rahmen bereits gang und gäbe ist. Mit GPS-Sendern ausgerüstete Möwen

spüren in Spanien bereits illegale Müllhalden auf,

das gleiche gilt für Aasgeier in Peru, die noch zusätzlich mit einer GoPro-Kamera ausgerüstet sind. Es werden

drahtlose ,Marine Skins’ für Meerestiere entwickelt, um Umweltdaten zu erfassen und in

Bangkok patrouillieren in einigen Stadtvierteln streunende Hunde, denen man eine „smarte Hundeweste“ angelegt hat. Die Westen sind mit Kameras ausgestattet, die durch das Bellen des Hundes aktiviert werden und so die volle Autonomie für den Beginn der Aufzeichnung (und damit die Verantwortung für das Datenmanagement) an die Hunde delegieren. Ein anderer Bericht, der sich vor einigen Monaten viral verbreitete, vermeldet, dass die niederländische Polizei kürzlich mit der

Ausbildung von Adlern zur Jagd auf eine andere fliegende Überwachungsspezies begonnen habe – illegale Drohnen. Unterdessen werden Polizeidrohnen in Kalifornien

„wie eine Hundestaffel“ eingesetzt. Während das

„Internet der Tiere” zum Ziel hat, entlaufene Haustiere zu orten und gleichzeitig ihre Emotionen und Gesundheitsdaten zu analysieren

[4], erhalten alte Aibo-Roboterhunde

buddhistische Bestattungen in Japan, und ein Unternehmen in den USA verwendet Funksender, die an die Körper von Kühen geklebt werden, um ihre

Östruszyklen zu erfassen und algorithmisch Details ihrer Paarungsaktivitäten zu analysieren, um „Zeit, Arbeit, Sperma und Geld [zu sparen]“.